L’imagination est le premier pas vers la connaissance

Historiquement, les premières cartes étaient très artistiques, souvent fantaisistes.

Avant de savoir, on suppose, on gribouille, on rature, on esquisse.

Avant d’arpenter une région, on la dessine du haut de la falaise. Lorsqu’on rencontre les éléments qu’on y a dessinés—une maison, un arbre, un fleuve—, on les découvre sous un nouveau jour. L’image que l’on s’en faisait était incomplète, parfois fausse, mais déjà plus précise qu’un simple croquis. Et combien la carte conçue en marchant est imprécise face à un relevé rigoureux fait depuis un avion ? Et je ne vous parle même pas du satellite.

On oppose souvent la rigueur mathématique et l’expression artistique. Cerveau droit, cerveau gauche. Comme si l’on devait choisir l’un ou l’autre.

Mais si c’était l’un puis l’autre ? Ou les deux en même temps ?

À l’école, ce que je préférais dans les livres scolaires, c’étaient les images, les graphiques, les cartes. Je me perdais dans leur contemplation au lieu de faire les exercices, au grand désespoir des enseignants.

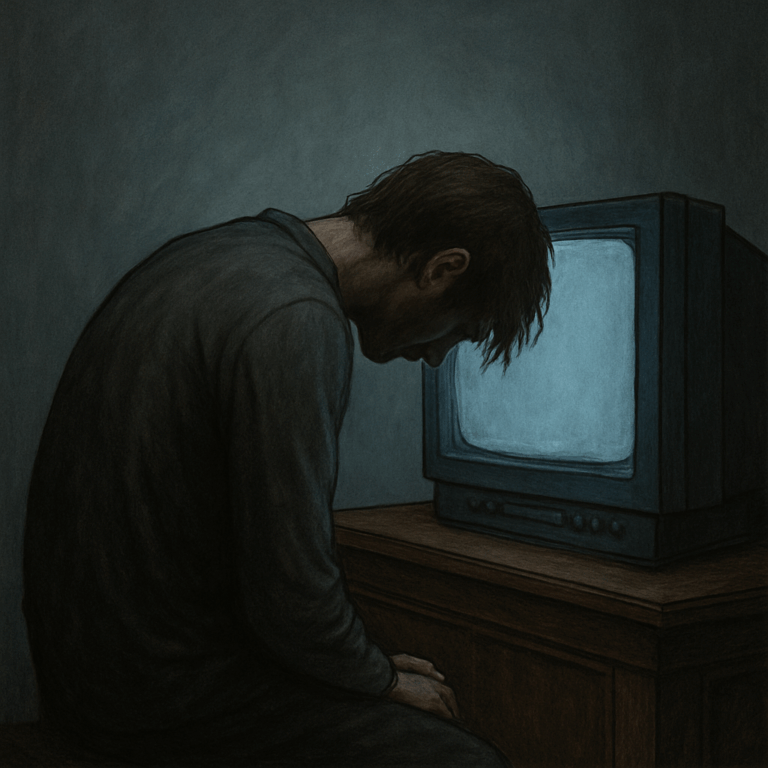

Comme si, en rêvant, on s’éloignait de la réalité. Intérieur vs extérieur. Mais au contraire, l’imagination la rend plus abordable. On la déconstruit, comme Picasso, pour en examiner chaque fragment dans un coin confortable de notre esprit.

Les jeux vidéo, eux aussi, éveillent cette curiosité. En explorant un monde imaginaire, on se surprend à noter des statistiques, à analyser des mécanismes complexes. Comme un trailer donne envie de voir un film, un jeu peut donner envie d’en apprendre plus sur un sujet.

Combien de questions se pose-t-on sur la médecine après avoir vu Dr House ? Sur l’espace avec The Expanse, sur la physique avec Interstellar ?

L’imagination peut être un moteur puissant : elle donne envie d’apprendre, de chercher, d’approfondir. De vérifier si nos conceptions étaient justes.

Un commentaire